সকালে একটি ফোন ওলোটপালোট করে দিল দিনটাকে। মুর্তজা বশীর আর নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে। শনিবার সকালেই তিনি চলে গেলেন। করোনাকাল পার করতে পারলেন না তিনি।

কামাল লোহানী যেদিন মারা গেলেন, সেদিন, ২০ জুন, দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সেই প্রবল তারুণ্যদীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘চলে এসো, গল্প করা যাবে।’

করোনার প্রাদুর্ভাব কেটে গেলে আসব—এ কথা বলেছি।

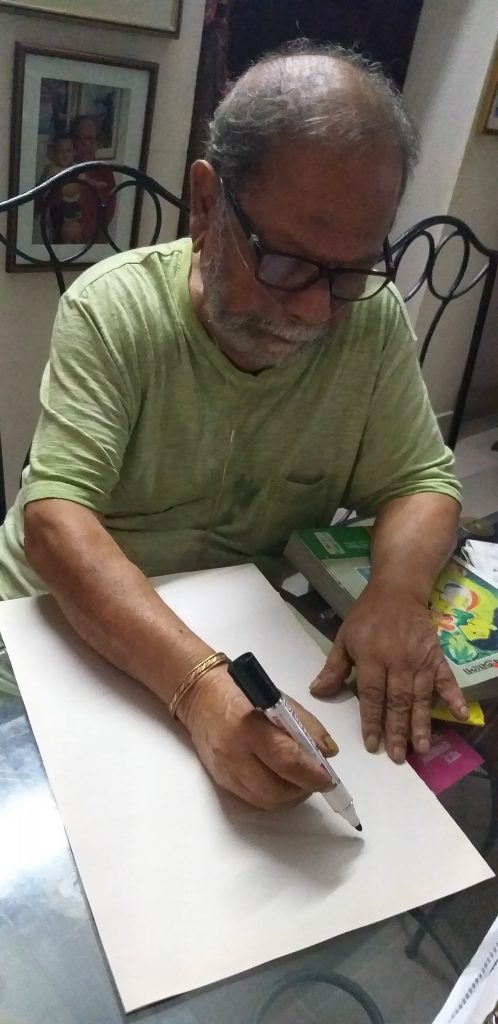

কয়েকবছর ধরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর কথা শোনার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে গেছি চাকরিসূত্রে। পরে মনের টানে। দোরঘণ্টি বাজানোর পর দেখতে পেতাম চোখে মুখে তৃপ্তি।

এখনও আমার আকাঙ্ক্ষা আছে। লাভ কি বলো, যদি নব্বই বছর বাঁচলাম।আমি সুস্থ হয়ে বাঁচতে চাই। আমি যা কিছু করেছি, তার কোনোটাই অন্য কারো মতো নয়। এখনও মাথায় একটা বিষয় আছে, সেটা করব। যেমন এপিটাফ করেছিলাম, সেটা কোথাও পাবে না। সে শুধু আমার সৃষ্টি।’

কয়েকবছর ধরে কথা হয়েছে বলে একই কথার পুনরাবৃত্তি যেমন হয়েছে, তেমনি কখনও কখনও কথাপ্রসঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে তাঁর জীবনদর্শন। জীবন ও মৃত্যু নিয়ে তাঁর ভাবনাগুলো সত্যিই ভাবনার খোরাক জোগায়।

প্রধান শিরোনাম

তখন তিনি ভাবলেন, ঠিক ততদিন বাঁচতে হবে, যতদিন পর্যন্ত তিনি পত্রিকার শিরোনাম না হন

এ কথা বলার পর তিনি চলে যেতেন বগুড়ায় থাকাকালের একটি ঘটনায়। করোনেশন ইনস্টিটিউশনে পড়েন তখন। একবার বললেন, সেটা ১৯৪৯ সাল, পরক্ষণেই জোরের সঙ্গে বললেন, না সেটা ১৯৪৮ সাল। করোনেশন স্কুলের পাশেই ছিল এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর নামটা স্মরণ করতে পারলেন না। বন্ধু কাঁধে একটা গামছা নিয়ে বললেন, ‘একটু ঘুরে বেড়াও।আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।’

এরপরের কথা শোনো যাক তাঁর ভাষ্যে, ‘ ও করোতায়া নদীতে গোসল করতে যাচ্ছে। আমি এদিক ওদিক ঘুরে তার বাড়ি আসলাম, দেখলাম, বাড়ির উঠোনে অনেক মানুষ। কাছে গিয়ে দেখলাম, সে মৃত শুয়ে আছে। এটা ছিল আমার জীবনের বিরাট একটা টার্নিং পয়েন্ট। আমার আত্মা চিৎকার করে উঠল, “আমি মরতে চাই না।” আধ ঘন্টা আগে ওকে জীবিত দেখেছি। আমি বললাম, ম্যান ইজ মরটাল না। ম্যান ইজ ইমমর্টাল। তখনই আমার একটা বাসনা হলো, আই মাস্ট ডু সামথিক—যা আমার মৃত্যুর পরও আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। নাইন টেনে পড়ি তখন। ছোটগল্পটল্প লিখেছি। তখনও ছবি আঁকি না, ছবি আঁকা আরো পরে।’

বাঁচার মতো বাঁচা

‘আপনার বয়স বাড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না, যখনই দেখি, মনে হয়, একজন তরুণকে দেখছি।’

এ কথা শোনার পর প্রথম প্রশ্ন, ‘আমার বয়স কত, বলতে পারো?’ নিজেই সাহায্য করেন, ‘১৯৩২ সাল থেকে হিসাব করো, তাহলেই বুঝতে পারবে।’

‘কিন্তু আপনাকে অতোটা বয়সি বলে মনে হয় না।’

‘শোনো, মানুষ কোনো না কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সব পলিটিশিয়ান কিন্তু বাঁচে না। সময়কে উত্তরণ করে যদি না যেতে পারে, তার কাজ দিয়ে, সেটা কবিতা হোক, উপন্যাস হোক, ছবি হোক, ফটোগ্রাফি হোক—তাহলে সে বেঁচে থাকবে না।’

তারপর বিষয়টাকে আরো জোরালো করার জন্য বললেন, ‘আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কোন বিষয়টা জানো? সেটা হলো আকাঙ্ক্ষা। যখন ড্রইং করতাম, ছোট ক্লাসে পড়ি যখন, তখন দেখতাম বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রনাথ আমার বাবাকে চিনত, তাহলে আমি বাবার মতো হব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি বাবাকে চিনত, আমি বাবার মতো হব।আমার নানা ধরনের আকাঙ্ক্ষাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। খেয়াল করে দেখবে, আমার সব কাজই নতুন। আমার অটোগ্রাফ জমাবার ছিল। জহরলাল নেহরু, কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে চিঠি লিখেছি। প্রথম বঙালি ভূপর্যটক রামানাথ বিশ্বাসের অটোগ্রাফ আছে আমার কাছে। এই যে বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া, সেই আকাঙ্কা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল।’

এখনও আমার আকাঙ্ক্ষা আছে। লাভ কি বলো, যদি নব্বই বছর বাঁচলাম।আমি সুস্থ হয়ে বাঁচতে চাই। আমি যা কিছু করেছি, তার কোনোটাই অন্য কারো মতো নয়। এখনও মাথায় একটা বিষয় আছে, সেটা করব। যেমন এপিটাফ করেছিলাম, সেটা কোথাও পাবে না। সে শুধু আমার সৃষ্টি।’

‘না। সেটা এসেছে মায়ের কাছ থেকে। মা বলতেন, “বকুল দ্যাখ, আমার ডাক নাম বকুল. মেঘগুলো দ্যাখ, যেন গরুর পাল যাচ্ছে। এই ইমাজিনেশনটাই পরে আমাকে সাহায্য করেছে। ১৯৬০ সালে লাহোরে ছিলাম, অচেনা জায়গা। খালি গায়ে ফ্লোরে শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি পানি চুইনে চুইয়ে একটা আকার নিয়েছে, একটা চেহারা—মা যা বলেছিল, সেগুলো আমি খুঁজতাম।’

বিশ্বাস ছিল বিখ্যাত হব

এখন আক্ষেপ হয়, কেন তাঁর কথার মধ্যে কথা বলতে গেলাম!

একটা অসাধারণ বিষয় তুলে এনেছিলেন তিনি। বিখ্যাত হওয়া প্রসঙ্গেই এসেছিল এক নারীর কথা। কিন্তু আমার এক প্রশ্নে বিষয়টি গেল ঘুরে। আজ আর সে কথা জানার কোনো উপায় থাকল না।

তিনি বলছিলেন, ১৯৫০ সালের কথা। তখন হাজং–তেলেঙ্গানা–কাকদ্বীপ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী তিনি। গ্রেপ্তার হলেন তিনি। তখন তাঁকে পুলিশ অত্যাচার করেছিল। ভ্রু কেটে গিয়েছিল মারে। কিন্তু নিজে তখন জুলিয়াস ফুচিকের কথা ভেবেছেন। সহ্য করেছেন। এরপর জামিনে মুক্তি পেলেন। পত্রিকায় সংবাদ এল, ‘মুর্তজা রিলিজ অন বেইল।’ তিনি বললেন, ‘আমার কাছে ওটা আছে। আমার কেন যেন বিশ্বাস ছিল, আমি একদিন বিখ্যাত হব। যার জন্য ইতালিতে আমার বান্ধবী মারিয়া স্তুয়ার্দা ভ্যারিত্তি…’

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, ‘আমি বিয়ের রাতে মারিয়ার ছবি দেখিয়েছি আমার বউকে। বলেছি, ‘দেখো, এটা আমার অতীত। ভবিষ্যৎ তুমি। আমি চাইলে এটা ধ্বংস করতে পারতাম। লুকাতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি, কারণ, ভবিষ্যতে এগুলো পত্রিকায় ছাপা হবে। দেশকে বঞ্চিত করা উচিৎ হবে না। মারিয়ার সঙ্গে আমার ছবি ছাপা হয়েছে তো! মেয়েটার সাথে রোমে হাতে হাত ধরে বসে আছি।’

বিখ্যাত হওয়ার ব্যাপারে মারিয়া তাঁকে কীভাবে সাহায্য করেছিল, সে কথা জানা হলো না।

স্ত্রীর জন্য

সংসারবিরাগী হয়েও সংসারী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে, স্ত্রীর জীবনের শেষ বছরগুলোয় স্ত্রীকে অনেকটা সময় দিয়েছেন। সন্তানদের বলেছেন,

‘আমি একদিন আমার মেয়েদের বলেছিলাম, শোনো তোমার আম্মার চিকিৎসার জন্য যদি আমাকে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করতে হয়, আমি করব। সেটা মনে হয় সে শুনেছিল, তারপরই তার মনে হয়েছিল, আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এগুলো তো ইমোনশাল কথা। আমি যদি অ্যাপার্টমেন্ট বেঁচতাম, তাহলে এই ফ্রিজ, এই আলমারি এগুলো কোথায় রাখতাম? আমার তো বাপের বাড়ি বা গ্রামের বাড়ি নাই। ইমোশনাল আর প্র্যাকটিকাল লাইফ টু ডিফারেন্ট।

তবে বাস্তব সত্য হলো, ‘আমার মেয়ে আমাকে বলল, আপনি আম্মাকে এত ভালো বাসতেন, এই কথাটা আমাকে হাসপাতালের সি্স্টাররা বলেছিল। আমি বলেছি, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। বিয়ের সময় প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটা পালন করেছি। দ্বিতীয় হলো, সে আমার সন্তানের মা। আমি সন্তানের মাকে সেবা করেছি। রাতদিন আমি তার সেবা করে গেছি।

‘আমি একদিন আমার মেয়েদের বলেছিলাম, শোনো তোমার আম্মার চিকিৎসার জন্য যদি আমাকে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করতে হয়, আমি করব। সেটা মনে হয় সে শুনেছিল, তারপরই তার মনে হয়েছিল, আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এগুলো তো ইমোনশাল কথা। আমি যদি অ্যাপার্টমেন্ট বেঁচতাম, তাহলে এই ফ্রিজ, এই আলমারি এগুলো কোথায় রাখতাম? আমার তো বাপের বাড়ি বা গ্রামের বাড়ি নাই। ইমোশনাল আর প্র্যাকটিকাল লাইফ টু ডিফারেন্ট।

শিল্পই সম্পত্তি

‘আমার তো সে রকম সম্পত্তি নেই। আমার সম্পত্তি হলো ছবি। ছবি মানুষ কিনবে কেন? আমি একবার ভেবেছিলাম, জানো, আমি তো কমার্শিয়াল কাজ করি না, আমি জীবনভর সরস্বতীকে চেয়েছি, লক্ষ্ণীকে চাইনি। অর্থের প্রতি আমার কোনো মোহ ছিল না। আমার বন্ধুরা সব সচিব ছিল, তাদের হাতেই সব। আমি তা কাজে লাগাইনি। জমি ঘরবাড়ি প্রচুর করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সবসময়ই আমার অভাব অনটন লেগে আছে। আমি একমাত্র পেইন্টার, সাতাশি বছর বয়সেও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। একটা লোক ছবি কিনবে, সে জন্য অপেক্ষা করতে হয়।’

এ রকম অনেক কথা বলেছেন তিনি। সেগুলো ধরে রাখা আছে ক্যামেরায়। আর বলেছেন তাঁর শিল্পসৃষ্টির কথা, যে কথাগুলো পাওয়া যাবে তাঁরই নানা সাক্ষাৎকারে।

টুকরো কথা

তবে বলে রাখা ভালো, ১৯৪৯ ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস (চারুকলা)–এ দ্বিতীয় ব্যাচে মুর্তজা বশীরের সহপাঠী ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। ১৯৫৪ সালে প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন। এরমধ্যে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ শহীদ বরকতকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। বাবা–ছেলের কথোপকথন যা হয়েছিল, তা–ও অমূল্য। এক ইয়ার ওপরের শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলামের সঙ্গে ছিল সখ্য, ১৯৫০ সালে ৫ মাস কারাবাসের পর লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমিনুলের বাড়িতেই ড্রইং ও তৈলচিত্র করতে থাকেন। চার মাস কলকাতায় থাকার সময়টিতে তিনি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইটির নাম আলট্রিমেরিন।’

১৯৫৬ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য। কথাপ্রসঙ্গেই আসে ওয়াল, উইংস, এপিটাফের কথা বলে যেতেন উচ্ছ্বাস নিয়ে। এপিটাফ সিরিজকে কবি শামসুর রাহমান বলেছিলেন, এগুলো ‘পাথরের কবিতা’। মুদ্রা সংগ্রহ নিয়েও সময় সময় বলে যেতেন কত কথা!

কানে ভাসে শেষ কথাগুলো

যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা কানে ভাসে আজও। বলছিলেন, ‘আমি কিন্তু এখনও স্বপ্ন দেখি। এখানে সমাজতন্ত্র হবে। হবেই। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যতই শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হবে, আমি তো চাই ঢাকা আরো ডেভলপ করুক, তখনই তোমার এই “হ্যাভ” আর “হ্যাভ নট”দের ভিতরে যে পার্থক্যটা ফুটে উঠবে। বাংলাদেশ কী, সেটা বোঝার জন্য তোমাকে যেতে হবে হাসপাতালের শিশুবিভাগে—এত বড় মাথা, চোখ বড় বড়, অপুষ্টিতে কাতর, ঢাকা শহর ইজ নট বাংলাদেশ। শিল্পীর ষষ্ঠইন্দ্রীয় আছে, তারা দেখে। আমি বলছি, এ দেশে বিপ্লব হবে। সাতাশি বছর বয়সে এসে আমি এ কথা বলছি। হয়তো তখন আমি বেঁচে থাকব না, কিন্তু বিপ্লব হবে।

বিপ্লব এখানে কবে হবে জানি না, তবে হবে।’