জাহীদ রেজা নূর

ফকির আলমগীর মারা গেলে আমরা বহুদূরের এক জগতে চলে যাই। সে জগতে ছায়ার মতো দুলতে থাকে পাঁচটি মূর্তি। বাস্তবে ফিরে এলে দেখি, একা ফেরদৌস ওয়াহিদ পাহারা দিচ্ছেন সেই সময়কে। বাকি চারজন—আজম খান, ফিরোজ সাঁই, পিলু মমতাজ, আর ফকির আলমগীর ছায়া হয়েই থেকে যান আমাদের কতিপয় হৃদয়ে। এবং সেখানেই প্রগাঢ় ছায়া দিতে থাকেন।

বাঁ থেকে: ফেরদৌস ওয়াহিদ, পিলু মমতাজ, ফকির আলমগীর, আজম খান ও ফিরোজ সাঁই ছবি: সংগৃহীত

সত্তরের দশকের শুরুর ঢাকা এখন স্বপ্নের মতো। কল্পনায় ধরা দেয় সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য। কংক্রিটের বস্তি তখনো এভাবে গড়ে ওঠেনি। ছোট ছোট একতলা, দোতলা বাড়িই বেশি। সরু রাস্তায় যানবাহন কম। রাস্তাঘাটে নিরন্ন মানুষের পাশাপাশি ফুলেফেঁপে অস্থির মানুষেরাও দৃশ্যমান।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর, ফাঁকা গুলির আওয়াজ জানান দিয়েছিল দেশ স্বাধীন হয়েছে। দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরছিলেন দেশে। স্টেনগান শোনাচ্ছিল মধুর সংগীত। আমাকে কোলে নিয়ে চামেলিবাগের মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক ভাই এক হাতে স্টেনগানের গুলি ছুড়েছিলেন নারকেল গাছ লক্ষ্য করে। কাঁদি ছিঁড়ে সে গাছের ডাব ছিটকে পড়েছিল আমাদের সামনে—মনে পড়ে। এবং তখনই একদিন দেখতে পাই একটা নতুন গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবারান্দার কোল ঘেঁষে। সে গাড়িতে করে আমাদের ঢাকার রাস্তা ঘুরিয়েও আনেন একজন। পরে শুনতে পাই, এ গাড়ি হাইজ্যাক করে আনা হয়েছে। গ্রামের চাষা–মজুর যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, তারা কোনো কিছুর লোভ না করেই অস্ত্র জমা দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন যে যার কাজে। শহুরে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ হাইজ্যাক, লুটতরাজ করছিল। দেশের নানা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল স্বাধীনতাবিরোধীতা। চালাচ্ছিল অন্তর্ঘাত।

দেশের অর্থনীতি তখন ভঙ্গুর। পাকিস্তানিরা এ দেশের শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেতু পুড়িয়ে দিয়েছে, গাড়ি নষ্ট করেছে এবং মানুষ মেরেছে।

বিধ্বস্ত এ দেশ তখন একটু একটু করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সবার পেট থেকে খিদে তাড়ানো যাচ্ছিল না। সে কী ভয়াবহ খিদে! সে রকম একটা সময়েই অন্যরকম এক সুর ভেসে উঠল। আমরা অবাক হয়ে শুনলাম, আজম খান গাইছেন—‘রেললাইনের ওই বস্তিতে, জন্মেছিল একটি ছেলে, মা তাঁর কাঁদে, ছেলেটি মরে গেছে!’

ছবি: নিউজ ২৪ডট কমের সৌজন্যে

আমরা অন্য ঘরে অন্য স্বর শুনতে পেলাম। সে স্বর ক্রমশই হয়ে উঠতে থাকল নাগরিক জীবনের প্রবল সত্যের প্রকাশ।

আমাদের পপ জামানার শুরুর কথা বলতে গেলে আজম খানের কাছে ফিরে যেতে হয় বারবার। ঢ্যাঙা, লম্বা, মেদহীন এক শরীর থেকে যখন বেরিয়ে আসত শব্দ, তখন মনে হতো, এ যেন আমারই কথা বলছেন তিনি। খুবই সহজ–সরল লিরিক, কোনো গভীর কথাও ঠেসে দেওয়া নেই ‘আলাল দুলাল’ নামের গানটিতে, কিংবা ‘ওরে সালেকা, ওরে মালেকা, ওরে ফুলবানু পারলি না বাঁচাতে’ গানগুলোয়। কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন তা আত্মার আত্মীয় হয়ে পড়ে। জীবনের যে পাঠ নিজেকে চিনতে শেখায়, এই অস্থির গানগুলো যেন সেদিকেই নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কোনো এক অচেনা পথে।

সুশীল মানুষেরা একটু খেপে ওঠেন। তাঁরা বলার চেষ্টা করেন, ‘সংগীতের বারোটা বাজাচ্ছে এরা। আমাদের দেশের সংগীতের খোলনলচে পাল্টে দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়!’

ধন্য হই এ কথা ভেবে যে, এই ধরনের সমালোচনায় পিছিয়ে যাননি তাঁরা। আমরা যেন এলভিস প্রিসলির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিটলস হয়ে সংগীতের একটা খোলা ময়দান পেয়ে যাই ঢাকা শহরেই! ‘উচ্চারণ’ নামে নিজের দল গড়লেন আজম খান, আর আমরা দেখতে পেলাম গড়ে উঠেছে স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী—আমাদেরই নিউ ইস্কাটনে। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে। এ ব্যান্ড দলটি গড়ে তোলার মূল কারিগর ছিলেন বঙ্গবন্ধু–পুত্র শেখ কামাল।

স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠীর বাড়িটা এখনো চোখে ভাসে। দোতলা বাড়ি। বাইরে ছোট একটা সাইনবোর্ড—স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী। মৌচাক মার্কেটের কাছে সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকে যখন হেঁটে হেঁটে নিউ ইস্কাটনের বাড়িতে ফিরতাম, তখনই গিটার কিংবা বঙ্গ বা কঙ্গোর আওয়াজ শুনতে পেতাম। খুব লোভ হতো একবার সেখানে গিয়ে মহড়া শুনে আসতে। সাহসে কুলাত না। জানতাম, এখানেই আসেন ফিরোজ সাঁই, আর ফেরদৌস ওয়াহিদ। লাকী আকান্দ আর হ্যাপী আকান্দকে তখনো সেভাবে চিনতাম না। অনেক পরে লাকি ভাই একদিন ডেকে বলেছিলেন, ‘তোমাকে কত কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, তোমার মনে নাই?’

আর আজম খান? আজম ভাই তো আমাদের স্কুলের ছাত্র! আমরা আট ভাই সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকেই পাস করেছি এসএসসি, আজম ভাইও সে স্কুল থেকেই পেয়েছিলেন এসএসসির সনদ।

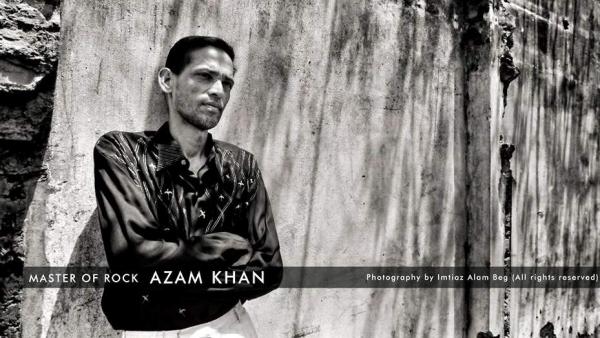

আজম খানের এই ছবিটি তুলেছেন ইমতিয়াজ আলম বেগ

বাংলাদেশ টেলিভিশনে আজম খানের ‘এত সুন্দর দুনিয়ায় কিছুই রবে না রে’ গানটিই বোধ হয় জনপ্রিয়তায় আকাশ ছোঁয়। এর পর পপ গানের জয়জয়কার আর ঠেকানো যায়নি।

এখানে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নামটি আসবে অবধারিতভাবেই। তিনি আজম খান, ফিরোজ সাঁই, ফেরদৌস ওয়াহিদ, পিলু মমতাজ, আর ফকির আলমগীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন টিভি–দর্শকদের। কনসার্টগুলো জনপ্রিয় হচ্ছিল, কিন্তু টেলিভিশনের কল্যাণে তাঁরা হয়ে উঠলেন দেশের তারকা শিল্পী। গানের জগতে এত জনপ্রিয়তা বোধ হয় তাঁরাই প্রথম পেয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ‘সপ্তবর্ণা’ অনুষ্ঠানে কিংবা ঈদের আনন্দমেলায় এই শিল্পীদের দেখা যেত। মনে আছে, একবার ‘অন্তক্ষরী’রও আয়োজন করেছিলেন তিনি। যে শব্দ দিয়ে একটা গান শেষ করবে এক পক্ষ, অন্য পক্ষ সেই শব্দ অথবা শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে শুরু করবে নতুন গান। হয়তো আগে থেকেই স্ক্রিপ্ট করা থাকত, কিন্তু আমরা যারা সে অনুষ্ঠান দেখতাম, তাদের মন আনন্দে ভরে যেত।

ফিরোজ সাঁই মূলত লোকগানকে পপ সংগীতে পরিণত করে গাইতেন। ‘ইশকুল খুইলাছেরে মওলা’, ‘মন তুই চিনলিনারে’, ‘এক সেকেন্ডের নাই ভরসা’ ইত্যাদি গানগুলো তখন ছিল তরুণদের মুখে মুখে। পিলু মমতাজের ‘একদিন তো চলে যাব’ গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘নানি গো নানি’ গানটিও কি প্রথম তিনি গেয়েছিলেন? মনে করতে পারছি না। ফেরদৌস ওয়াহিদ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ‘এমন একটা মা দেনা’ গানটি দিয়ে। তবে তাঁর ‘পাপী আমি তা তো জানি’, ‘স্মৃতির সেই পথে আজও’, ‘পাগলার মন নাচাইয়া’ গানগুলোও জনপ্রিয় হয়েছিল।

থাকলেন ফকির আলমগীর। যদি ভুল করে না থাকি, তাহলে বলতে হবে ‘কে দিলো জ্বালা এ বলো’ গানটি দিয়েই তাঁকে চিনেছিলাম। আর ‘কামেলিরা কাম করিয়া কোথায় জানি লুকাইসে ’ গানটি গেয়ে তিনি পাগল করে তুলেছিলেন একটি প্রজন্মকে।

ষাটের দশকে তাঁরা কোন রাজনীতি করতেন, কোন গান করতেন, সে কথায় গেলাম না। কারণ, আমরা আসলে স্বাধীনতা–উত্তর পপ সংগীতের সেই সোনালি সময়টা নিয়েই কথা বলতে চাইছি।

উচ্চারণ, স্পন্দন, ঋষিজ—ব্যান্ড সংগীতের বেড়ে ওঠা এই শিল্পীদের হাত ধরেই। তারপর একের পর এক ব্যান্ডের জন্ম হতে থাকে। অনেকেই আসতে থাকেন এই ধারায়। অনেকেই তরুণদের মন কেড়ে নেন। আর আমরা এই নতুনদের মেনে নিয়েও ফিরে যাই তাঁদের কাছে। পুরোনো গানগুলো শুনলে বুঝতে পারি, এ গানগুলোই আমাদের শৈশব আর কৈশোর গড়ে দিয়েছে, আমাদের তৈরি করেছে যৌবনের দিনগুলোর জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবনাজগতে যখন অবিশ্বাসের চারা থেকে বেড়ে উঠছে গাছ, তখনই বিট আন্দোলন, হিপি আন্দোলন, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। তবে ইউরোপই সবচেয়ে বেশি দোলা খেয়েছিল তাতে। জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য তখন এমন সব সেবন শুরু হলো, যা লৌকিকতার মধ্যেই অলৌকিকের সন্ধান দেয়। নেশা আর সংগীতের কেমন যেন যূথবন্ধন তৈরি হলো। ইউরোপ এখনো সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

তার ছোঁয়া এসে লেগেছিল আমাদের দেশেও। সে অন্য ইতিহাস। তবে গণসংগীত, লোকসংগীত আর পপ সংগীতের গলিত–মিলিত–স্রোতোধারায় প্রাণ পেয়েছিল এই নতুন ধারা। টিকেও গেল সেই প্রাণশক্তির বলেই।

২.

আজম খানকে খোঁজার চেষ্টা চলছিল শৈশব থেকেই। আমাদের স্কুলের যে কজন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র, তাঁদেরই একজন আজম খান। সে সময় ভাবতাম, ঢ্যাঙ্গা, বড় বড় চুল আর দাঁড়ি-গোফে আকীর্ণ এই মানুষটি বুঝি ভীষণ খামখেয়ালি আর বদরাগি। কিন্তু সে ধারণা ভাঙতে সময় লাগেনি।

সময়টা মনে করতে পারি না। একদিন চামেলীবাগ থেকে খোকা মামা এলেন আমাদের নিউ ইস্কাটনের বাড়িতে। আজম খানের বন্ধু তিনি। জানালেন, যেখানে আজম খান দলবলসহ জ্যামিং করতেন, সেখানে আর করতে পারছেন না। জ্যামিং করার জন্য একটা জায়গা খুঁজছেন। আমাদের বাড়ির গ্যারেজটায় সে সুযোগ মেলে কিনা, সেটাই জানতে এসেছেন।

আমরা ছোটরা তো মহা খুশী। আজম খান তখন তারুণ্যের ক্রেজ। তিনি আমাদের বাড়ির গ্যারেজে জ্যামিং করবেন, আমরা সামনাসামনি দেখব তাঁকে—এ তো রূপকথার মতো ঘটনা!

একদিন আজম খান নিজে এলেন গ্যারেজ দেখতে। কথা বললেন মৃদু স্বরে। গান গাওয়ার সময় গলার স্বর যখন উঠত অনেক উঁচুতে, তখন তাঁর চেহারার মধ্যেও যে ক্রোধের প্রকাশ থাকত, কথা বলার সময় তার কিছুই ছিল না। স্কুল-পড়ুয়া একটি ছেলের চোখের সামনে বাংলাদেশের প্রথম সুপারস্টার! সে দৃশ্য মন থেকে কখনই মুছে যাবে না।

আমাদের গ্যারেজটি পছন্দ হলো আজম খানের। ঠিক করলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসবেন দলবল নিয়ে। কিন্তু এরই মধ্যে আরো ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়ায় আমাদের ১৯ নং নিউ ইস্কাটনে আর জ্যামিং করতে আসেননি তিনি।

এসএসসির জন্য কোচিং ক্লাস করছি যখন, তখনকার একটি দিনের কথা খুব মনে আছে। আমাদের স্কুলের ল্যাবরেটরিটি যেখানে ছিল, সেখানটা এখন আনারকলি মার্কেটে পরিণত হয়েছে। চোখ বন্ধ করলে সাদা একতলা দালানটি চোখে ভাসে। মন্দির আর মৌচাক মার্কেটের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল সেই ল্যাবরেটরি।

একদিন ক্লাসে শিক্ষক আসেননি। আমরা বসে আছি। কয়েকদিন আগেই টেলিভিশনে আজম খান গেয়েছেন ‘ও চাঁদ সুন্দর রূপ তোমার’ গানটি। এবং যা হয়, সে গান আমাদের মনের প্রতিটি কক্ষে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু পুরো গানটি কি এত তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়?

সে সময় বন্ধু মুন্না ওর প্যান্টের পকেট থেকে বের করল একটি কাগজ খণ্ড। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তাতে ‘ও চাঁদ সুন্দর’ গানটির লিরিক! আমার চোখে এখনও সেই দিনটির সেই সময়টি অক্ষয় হয়ে আছে। আমরা শিক্ষকের টেবিলের ওপর কাগজটি রেখে সেটা দেখে দেখে টেবিলে তবলা বাজিয়ে আমরা গান করেছিলাম। সেটা এমন এক বয়স, যখন প্রেম ব্যাপারটি একটু একটু করে বুঝতে পারছি আমরা। ‘প্রিয়া আমার’ বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যেন সত্যিকার প্রেমিক ভাবতে শুরু করেছিলাম! এখনও মুন্নার হাতের লেখাটা আমার চোখে ভাসে। সে অমূল্য সম্পদটি মুন্না আমাকে দিয়েছিল। বহুদিন সেটা ছিল আমার কাছে। এরপর দেশ ছেড়ে ১০ বছর প্রবাস জীবনযাপনের পর দেশে ফিরে সেই কাগজটি আর পাইনি। কিন্তু সেই কাগজটির কথা বলছি এই কারণে যে, গানটির প্রত্যেকটি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে আমার মনে। সেখানে একটিমাত্র বানান ভুল ছিল। মুন্না একটা শব্দ লিখেছিল ‘নিজুশুঁই’। আমরা সেভাবেই উচ্চারণ করতাম। পরে যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনেছি, তখন বুঝতে পেরেছি সে শব্দটি ছিল ‘নিজস্বই’। লাইনগুলো ছিল এ রকম:

‘যখন থাকে অমাবশ্যা ভীষণ অন্ধকার/তখন বুঝি চাঁদের আলোর সবটুকুই ধার/আমার প্রিয়ার গুণের আলো নিজস্বই তার/আঁধার রাতে সময় হয় মালা গাথিবার।।’

সনেট ভাই আর রকেট ভাই ছিলেন স্কুলে আমার সিনিয়র। একদিন শুনলাম, রকেট ভাই আজম খানের সঙ্গে গিটার বাজান। রকেট ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমাদের। এরপর তো তিনি দেশের সেরা গিটারিস্টদের একজন হয়েছিলেন।

১৯৮৩ বা ১৯৮৪ সালে শিল্পকলা একাডেমীতে আজম খানের একটা কনসার্ট হয়েছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে খুব ইচ্ছে হলো সেই কনসার্ট দেখার। কিন্তু কনসার্ট দেখব, টাকা দেবে কে? সে সময় টিকিটের দাম ছিল ১০ টাকা আর ২০ টাকা।

মুশকিল আসান করলেন আমার মেজ ভাই শাহীন রেজা নূর। তিনি আমার হাতে ২০ টাকা তুলে দিলেন। সে আমলে এই টাকা জোগাড় করা কঠিন ছিল। আমি প্রস্তুতি নিলাম ১০ টাকার টিকিট কিনব। বাকি টাকা থাকবে আমার কাছে। বাসে করে ফিরে আসব বাড়িতে।

কিন্তু শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে দেখলাম, ১০ টাকার টিকিট সব বিক্রি হয়ে গেছে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পিছনে শ্রোতাদের সারি। পকেটে ২০ টাকা। এই টাকা দিয়ে টিকিট কিনলে বাসে করে বাড়ি ফেরারও উপায় থাকবে না।

অল্প কিছুক্ষণ ভেবে জয় হলো আজম খানের। ২০ টাকা দিয়ে কনসার্টের টিকিট কিনে আমি একজন অসাধারণ মানুষের কণ্ঠে সরাসরি গান শুনলাম। মনে আছে, আজম খান তিন-চারটি গান গাওয়ার পর কিছুক্ষণ রেস্টে চলে যেতেন, তখন মঞ্চে আসতেন জানে আলম নামে আরেক শিল্পী। আরো একজন শিল্পী ছিলেন, অনেক লম্বা। নামের শেষে ‘ভাই’ শব্দটি যুক্ত ছিল তাঁর। তাঁদের গান শেষ হলে আবার মঞ্চে আজম খান! ২০ টাকার টিকিটে মঞ্চের খুব কাছে বসার সুযোগ হয়েছিল। যে গানগুলো গাইছিলেন শিল্পী, তার বেশিরভাগই আমার মুখস্ত ছিল।

সেদিন যেন উড়ে উড়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। হেঁটে ফেরার কোনো কষ্টই সেদিন ছিল না।

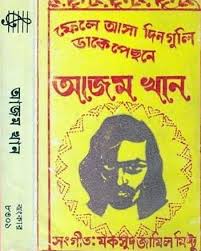

১৯৮২ সালেই বুঝি দুটো ক্যাসেট বের হয়েছিল আজম খানের। পত্রিকায় ছিল তার বিজ্ঞাপন। খুব ইচ্ছে ছিল সে ক্যাসেট দুটো কেনার। যতদূর মনে পড়ে, একটি ক্যাসেটের নাম ছিল ‘ফেলে আসা দিনগুলি ডাকে পিছনে’। এই ক্যাসেটেই সম্ভবত ছিল ‘জীবনে কিছু পাব না’ গানটি। একেবারেই অন্যধারার একটি গান। হার্ড রক ধারার প্রথম গানও বলা হতো এই গানটিকে। অন্য ক্যাসেটটির নাম ভুলে গেছি। তবে ক্যাসেট দুটোয় বেশ কিছু নতুন গান শুনেছিলাম, যেমন ‘হে ক্যানেসা (ফেয়ারচাইল্ড)’, ‘কাঙ্গাল হইলে ভবে’, ‘ফেলে আসা দিনগুলি’, ‘মা গো মা তোর কি ভাবনা’, ‘হৃদয় সাগর মরুভূমি (মৌসুমী)’, ‘সারারাত জেগে জেগে (পাপড়ি) ইত্যাদি। ‘অভিমানী’ কি সেই ক্যাসেট দুটোর গান, নাকি আগেই বিটিভিতে পরিবেশিত হয়েছিল? এখন আর মনে পড়ে না।

এরপর ১০ বছরের জন্য চলে যাই সোভিয়েত ইউনিয়নে। জিয়াউর রহমান আর এরশাদের সময়টি ব্যান্ডশিল্পীদের জন্য খুব সুখকর সময় ছিল না। তারপরও গান তারা গেয়ে চলেছিলেন। দেশে ফেরার পর দেখেছি, ব্যান্ডশিল্পীদের কাছে ‘গুরু’ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছেন আজম খান। সে সময় মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের শুরুর দিকে গানের ইতিহাস নিয়ে পত্র-পত্রিকায়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তবে সে সময় তিনি যে গানগুলো গাইছিলেন, বুঝতে পারছিলাম, সেগুলো একটু অন্য ধরনের। ‘রেললাইনের ওই বস্তীতে’, ‘ওরে সালেকা ওরে মালেকা’, ‘হাইকোর্টের মাজারে’ গানগুলোর সঙ্গে যে আজম খানকে পেয়েছি, এই গানগুলো যেন ঠিক সে রকম নয়। এরই মধ্যে ‘একটাই দুঃখ আমার’ ‘কিছু চাওয়া আর কিছু পাওয়া’ ধরনের গানগুলো একটা শান্ত-সৌম্য আজম খানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয় আমাদের।

আমাদের দেশে নাট্যচর্চাকে সবাই বলে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের সেরা ফসল। কিন্তু এ কথা বলার সময় ব্যান্ডসঙ্গীতকেও (তখন তো বলা হতো পপ সঙ্গীত) মাথায় রাখা দরকার। একদল তরুণ এ সময় নিজেদের প্রকাশের পথ দেখেছিলেন গানের মাধ্যমেই। কোনো সন্দেহ নেই, আজম খান তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা।